楚地麻城,秋阳漫过大别山麓时,总有棕丝在指尖流转——或捻作蚱蜢的触须,或织成蝴蝶的翅脉,或盘成熊猫的圆耳。这门在麻城民间绵延数百年的棕编技艺,曾如秋日棕叶般,在销路闭塞与传承断层的寒风中,渐失往日神采。手艺人吴思瑶的坚守,遇上麻城市烟草专卖局(营销部)的鼎力赋能,这一根根普通棕丝,重新织就“指尖技艺”变“指尖经济”的新图景。

吴思瑶编织的“玉龙回首”

棕丝牵旧梦:传承路上的困境与坚守

吴思瑶的棕编情结,藏在童年的记忆里。彼时祖父坐在老屋廊下,枯瘦的手指捻着棕丝,经纬交错间,菜篮、斗笠便有了模样——棕丝的粗糙与成品的精巧,在她心中埋下了传承的种子。长大后,她循着这份热爱拜师学艺,成为棕编的传承人,却很快撞上了现实的壁垒。

“以前编好的物件,只能在集市上摆个小摊,有人问起才敢多说两句。”吴思瑶记得,最艰难时,她带着棕编作品跑遍周边市县的小型卖场,订单却寥寥无几;想学艺的年轻人来看看便走,“赚不了钱”成了最直白的理由。技艺传承的断层、销售渠道的狭窄,像两道无形的枷锁,让她一度对着满筐棕丝陷入迷茫。

政企共搭台:三步破局,让棕编“活”起来

转机的到来,源于黄冈麻城市烟草专卖局(营销部)一次基层走访。当帮扶人员看到吴思瑶手中栩栩如生的棕编作品,听闻其传承困境后,当即决定将棕编技艺帮扶纳入“我为群众办实事”重点项目,组建“聚力”党员团队,以“搭平台、拓销路、育人才”三步走策略,为棕编注入发展动能。

“爱心义卖”棕编销售展示区

为打破棕编“养在深闺人未识”的困境,麻城烟草充分整合自身资源与外部渠道:一方面依托内部活动,将棕编作品向内进行宣传,让更多的人了解;另一方面主动对接当地商户,推动在热门景区“知音同行便民”店铺中,设立“棕编”专属展示区域,部分点位还配套设置体验环节,让游客能近距离观察棕丝编织过程,亲手触摸成品纹理,拉近大众与技艺的距离。此外,还邀请专业人员为棕编拍摄宣传内容,通过企业官方微信公众号、短视频平台进行推广,逐步提升棕编的认知度与话题度。

针对棕编艺人分散售卖、缺乏市场议价能力的问题,麻城烟草整合本地棕编从业者资源,初步统筹,避免零散竞争导致的收益损耗。线上渠道方面,安排专人协助组织搭建电商销售端口,从产品图片拍摄、详情页撰写,到客服沟通话术规范,提供指导支持;线下则积极链接各类交易平台,推荐吴思瑶等人参与展示对接,帮助棕编作品进入更广阔的市场流通体系。通过线上线下渠道的协同拓展,逐步为棕编建立稳定的销售路径,让艺人的手艺能更顺畅地转化为实际收入。

麻城烟草与吴思瑶共同策划并推进“棕编技艺进校园、进社区”行动。在校园场景中,选择部分中小学讲解棕编技艺,通过简单的编织教学让孩子们感受编织魅力,播下文化传承的种子;在社区场景中,聚焦下岗职工、留守妇女等有灵活就业需求的群体,开设公益性棕编技能培训班,课程从基础的棕丝处理、工具使用,到传统图案编织技法,循序渐进开展教学,确保学员能掌握实用技能。同时,帮助他们将所学技艺与增收需求结合,让棕编传承在保障民生的过程中稳步推进。

拓展棕编线下销售渠道

锦绣绘新篇:指尖经济背后的文化与民生温度

“以前编个小蚂蚱只能卖5块钱,现在销路拓宽了,订单稳定,还能学新花样,每月能赚的更多呐!”家住夫子河镇的刘大姐,曾是留守妇女,如今靠着棕编撑起了小家,脸上的笑容格外灿烂。而吴思瑶的心中,也有了更清晰的规划:“接下来想开发棕编书签、车载挂饰这些贴近生活的产品,让棕编走进更多人的日常。”

一根棕丝,串联起过去与未来;一双巧手,编织着民生与希望。在麻城烟草的帮扶下,棕编不仅实现了从“技艺”到“经济”的跨越,更让传统文化有了传承的土壤、发展的活力。当棕丝在指尖流转时,织就的不仅是精美的物件,更是无数人对美好生活的向往。(文/图 王烺 程渝焮)

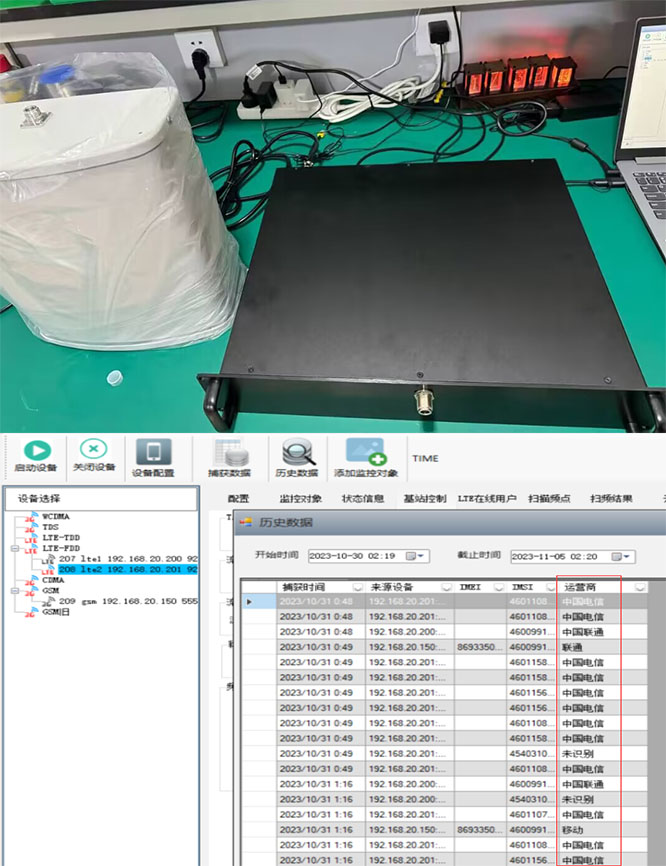

4G/5G偽基站,价格、配置、性能参数介绍:

【机型1:便携式背包伪基站】

价格8000usdt。小型便携式单运营商版,包含5个band频。1小时发短信三五千条。

【机型2:车载式2个运营商版】

价格1.5万usdt。包含12个band频。每1小时发短信1万~2万条左右,发射距离1~3公里。

【机型3:车载式3~4个运营商版】

价格2.5万usdt。包含16个band频以上。一小时发短信3万~5万条左右,发射距离1~3公里。

【注明:一台伪基站,包含的band频个数越多,发短信的速度越快、效果越满意!】